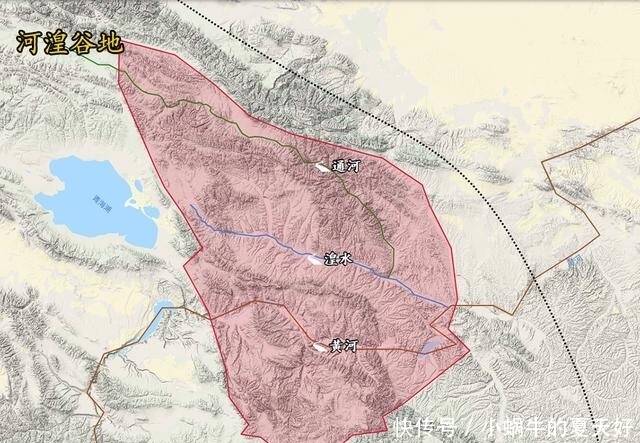

河湟谷地,西接青海湖,东连河首,黄河与湟水包夹,中分日月山,介于青藏高原、黄土高原之间,可农可牧,曾汉羌相杂,为关中与西域跳板;黄河与湟水流域肥沃的三角地带,位于青海省东部农业区,由东往西依次为湟水流域的民和县、乐都县、平安县、互助县、西宁市、大通县、湟源县、湟中县、海晏县,及黄河流域的循化县、化隆县、尖扎县、贵德县。

区域特征

这里山川相间,地貌奇特,是黄河流域人类活动最早的地区之一。从青海东大门民和县往上,经青海省会西宁直至美丽的青海湖畔,在这条长达300多公里的风景长廊之内,不但城镇密布,物产丰富,而且山水风光旖旎,文物古迹众多,宗教胜地林立,自然景观古老、纯朴,别具一格,丰富的文化遗存、古老的宗教文化和多彩的民族风情,构成了一条令人神住的西部风景线。但是,由于历史的原因,这里的许许多多独特的人文景观并不为国内外游客了解。随着西部地区的进一步开放,河湟谷地撩开了神秘的面纱,成为中国西部一个引人注目的旅游热点。

文化积淀

原始社会末期,在河湟谷地形成了著名的卡约文化。这种类型的文化以1923年首次发现于湟中县云谷川的卡约村得名。卡约文化充分显示了当时人们农牧兼营,过着相对稳定的定居生活。卡约文化的陶器制作更加丰富,有双耳罐、四耳罐、杯、瓮、豆、鬲等,彩绘以赭色为主,花纹丰富多彩并出现了羊,鹿、狗等动物图纹。众多古老文化的交替出现,使河湟谷地的历史文化显得古老而灿烂。这条湟水古文化带上到处可见的遗址,留给我们的是一条完整旅游考察线,从民和核桃庄到乐都柳湾,从互助高寨到大通孙家寨、湟中卡约,只要沿湟水河而上,沟汊、台地、土坡上,古文化遗址交错分布,古老的传说如袅袅炊烟,生生不息。河湟各地的彩陶,会使许多善于"寻根"的人士感慨万千。河湟谷地的彩陶,更会使许多善于"寻梦"的人们流连忘返。在青藏高原与黄土高原的结合部,在黄河的最上游,能有如此完整的古文化遗址,将会留给人们很多的思考……

遗址遗迹

彩陶

讲述古老历史和灿烂文化的向导80年代中期,著名回族作家张承志在他的小说《北方的河》中,对湟水岸边到处可见的彩陶碎片表示了极大的兴趣,而在这之前,除了考古工作者,关于河湟彩陶的分布以及它所蕴藏的历史价值则鲜为人知。其实,就河湟谷地众多的出土文物及文化古遗址来讲,河湟彩陶竟跻身于好几项"中国之最"呢。 湟水北岸的大通县上孙家寨出土的一件马家窑类型彩陶盆,盆的内壁绘有相同的三人舞蹈人纹图案,舞姿栩栩如生,反映了新石器时代人类生活生动的场面。专家认为,这是我国最早的成型舞蹈图,这在中国美术发展史上,也有极其重要的代表性。在彩陶的故乡乐都县柳湾,出土的马厂类型彩塑人像陶壶,大概是我国迄今发现的最早的人体塑像,是研究我国远古人类思想活动及审美心态形成的重要实物。使人更为惊讶的是,柳湾遗址100多种出土陶器上涂有很多符号,它可能是代表制陶者的记号或代表某氏族或家族的徽号,这极可能是我国古文字最原始的形态之一。原始社会末期,在河湟谷地又形成了著名的卡约文化,这种类型的文化以1923年首次发现于湟中县云谷川的卡约村得名。卡约文化充分显示了当时人们农牧兼营、过着相对稳定的定居生活,卡约文化的陶器制作更加丰富,有双耳罐、四耳罐、杯、瓮、豆、鬲等,彩绘以赭色为主,花纹丰富多彩,并出现了羊、鹿、狗等动物图纹。众多古老文化的交替出现,使河湟谷地的历史文化显得古老而灿烂,这条湟水古文化带上到处可见的遗址,留给我们的是一条完整的旅游考察线,从民和核桃庄到乐都柳湾,从互助总寨、大通孙家寨到湟中卡约,只要沿湟水而上,沟汊、台地、土坡上,古文化遗址交错分布,古老的传说如袅袅炊烟,生生不息。

海东河湟谷地生态环境逐年向好

互助县南门峡湿地公园。

海东河湟谷地城市与自然风光相融合。

寺院

弥漫着宗教文化的辉煌景观河湟谷地处在中原通往中亚、西藏的通道上,因而中原文明、印度文明、阿拉伯文明在这里形成一个独特的交汇点。这里寺庙林立,宗教色彩极为浓厚,是中国西部人文景观中最为辉煌的地区之一。就是在这块黄土地上,诞生了藏传佛教新派别--格鲁教(黄教)的创始人宗喀巴。西宁城南不远处的黄教圣地塔尔寺,是藏传佛教格鲁派六大宗主寺之一,也是宗喀巴的诞生地。位于龙王山南麓互助县境内的佑宁寺,为青海湟水以北地区最大的格鲁派寺院,也是土族地区最大的寺院,该寺对增进汉、藏、蒙、土、满、裕固等民族之间的友好关系和民族团结做出过卓越的贡献。佑宁寺学经风气极盛,在这里,出类拔萃的名僧高师层出不穷,成为藏传佛教史上的知名学者,为民族团结、祖国统一做出过杰出贡献。在河湟谷地独特的风景线上,还有诸如夏琼寺、文都寺、白马寺、广惠寺等佛教寺院,宛如群星灿烂,使河湟谷地在宗教史的长河中熠熠生辉。然而,除了佛教,远离故土的伊斯兰文化也在这里生根发芽,叶繁枝茂。位于西宁市的东关清真大寺,已有600多年的历史,是中国西北地区四大清真寺之一。其大殿金碧辉煌,具有中国古代宫殿的建筑风格。曾几何时,甘肃临夏地区近千座清真寺中的开学阿訇,均由该寺选派或认可。此外,黄河岸边的循化街子清真寺,是河湟谷地伊斯兰教的第二大寺,为撒拉族的祖寺。在整个河湟谷地有近千座清真寺,融阿拉伯风格与东方建筑特色为一体,以其浓郁的地方和民族特色,点缀着神奇美丽的河湟大地。

宗教寺院

寺院古刹:弥漫着宗教文化的辉煌景观!河湟谷地处在中原通往中亚、西藏的通道上,因而中原文明、印度文明、阿拉伯文明在这里形成一个独特的交汇点。如今,尽管河湟谷地成为青藏高原工农业和交通运输业最为发达的地区,但由于多民族多宗教派系的原因,这里寺庙林立,宗教色彩极为浓厚,是中国西部人文景观中特殊的地区之一。

塔尔寺

西宁城南不远处的黄教圣地塔尔寺,是藏传佛教的格鲁派六大宗教主寺之一。在河湟谷地莲花形的群山环抱之中,我们可以看到一片与中原帝王宫殿相媲美的辉煌建筑群,众多的深蓝色和深绿色琉璃瓦的殿顶鳞次栉比。中间高出金殿之上的大顶,金光闪耀,引人注目,这就是塔尔寺著名的大金瓦寺。金瓦寺屋顶分上下两层,两层均铺以金叶之瓦,最上层那美丽的金顶,经多次镏金,价值难以估量。有人曾就塔尔寺的财富作过这样的比方:该寺的财产,用以抵偿清未庚子赔款还绰绰有余。我们可以从这金光耀眼的建筑群中感受到佛教的神秘和无限诱惑。塔尔寺不管从哪个角度研究,都堪称青藏高原上的一部大书。在河湟谷地独特的风景上,还有诸如瞿昙寺、佑宁寺、夏琼寺、文都寺、白马寺、广惠寺等佛教寺院,宛如群星灿烂,使河湟谷地在宗教史上的长河中熠熠生辉。

西宁东关清真大寺

然而,除了佛教,远离故土的伊斯兰文化也在这里生根发芽,叶繁枝茂。位于西宁市的东关清真大寺,已有600多年的历史, 是中国西北地区四大清真寺之一。其大殿金碧辉煌,具有中国古代宫殿的建筑风格。曾几何时,甘肃临夏地区近千座清真寺中的开学阿訇,均由该寺选派或认可。张广建、马福祥等名人均有题字。

中国最大的内陆湖、最大的咸水湖——青海湖。

雪山脚下牧马人。

天下黄河贵德清。

祁连山下有人家。

那达慕上小冠军。

除此而外,中原的道教也在这里占据了一处处名山胜水。歌谣中飞翔的彩色梦境在漫长的历史进程中,河湟谷地由于地理位置的重要,成为古老民族繁衍生息之地。羌人游弋,匈奴逐鹿,吐蕃争雄,中原安抚,历史的变迁使这里成了西北少数民族的发祥地之一。而今,独居此地的土族和撒拉族更是五十六朵民族之花中鲜艳夺目的奇葩。

土族

世世代代生活在河湟谷地互助、民和、大通三县的土族人民,在漫长的生活中,他们创造了本民族独特的民族风情。土族人的服饰华丽多彩,特别是姑娘的花袖衫,好像天上的彩虹。黑色代表土地,红色代表太阳,绿色代表稼禾,蓝色代表天空。这种独特的色彩服饰的象征,在我国众多的民族中是少见的。土族人的婚礼,是一曲回味无穷的歌,是一轴情深意长的画。说亲、迎亲、婚礼,始终用歌声作先导,这便是这个民族独有的风俗。

撒拉族

在黄河臂弯里的循化撒拉族之乡,风土人情别有一番景致。这里是青海高原的瓜果之乡,在硕果累累的果园里,撒拉艳姑(姑娘)纵情高歌;在波涛滚滚的黄河上,撒拉小伙奋力划动牛皮筏子,一幅不似江南、胜似江南的壮美风景画展现在我们的面前。撒拉族有极为丰富的民间文学艺术,其民间歌曲节奏明快,独具情调,舞蹈轻盈多姿,耐人寻味。漫步在乡镇街头,店铺林立,土特产琳琅满目,撒拉人的善于经商使这方故土更具独到的魅力。

花儿会

从农历六月起,当河湟谷地花红柳绿,风光最为美丽之时,"花儿会"便成了这条风景线上最为精采的乐章。各族人民选择了山清水秀的名胜之地,用"花儿"表达对生活、对劳动的感受,青年人以歌为媒,相互对唱,吐露心中的爱恋。人们欢聚一地,自编自唱,热闹异常。

从农历六月六的大通老爷山、互助五峰寺"花和会"到民和三川地区的八月"纳顿节",类似狂欢的歌会、舞会,一浪高过一浪,直到耀眼的金色染黄了丰收的田野。"河湟花儿"以其歌词的丰富多彩、曲调的优美明快而著称于中国民歌之林。

随着商品经济的发展,"花儿会"也变成了各地规模宏大的物资交流会。每逢会期,商贾云集,店铺密布,商品丰富,风味小吃随风飘香,给古老的"花儿会"注入了时代的生机和活力。

河湟风景

森林公园,点缀西部大荒的绿色宝石。在许多人的心目中,西部中国是沙漠和戈壁的世界,而谁能想到环抱河湟谷地竟是一处处青山秀水。其中大通河西岸的互助北山林区,黄河南岸的坎布拉风景区和孟达林区,尤以其旖旎风光为人们所钟爱,被林业部确定为国家级森林公园。

互助北山国家森林公园

谷地东北部的互助北山林区,被誉为"西部黄山"。层峦叠嶂,险峰林立,峡谷幽深,林涛回荡。这方圆1100平方公里的风景区,以山地森林景观为主体,辅以植物观赏和民族风情,是一个令人向往的地方。北山森林公园有着绚丽多姿的植物群落,千余种高等植物。稀世名花绿绒蒿花,北山林区就有3种。被誉为"我国三大高山名花"的杜鹃花、报春花和龙胆花,在这里广为分布。

尖扎坎布拉国家森林公园

坎布拉,又是一个诱人的风景区。她以奇特的丹霞地貌景观,浓郁的宗教气息,现代化的水电人工湖为主要景观。在坎布拉风景区的脚下,黄河上一座大型的水电站-李家峡水电站正在崛起。宏伟的大坝,碧波荡漾的人工湖将给坎布拉风景区增添一面闪亮的明镜。奇山与秀水兼有,雄浑与妩媚共存。

循化孟达国家森林公园

在黄河南岸的撒拉族之乡,又有一处被誉为"青海高原的西双版纳"的天然风景名胜区--孟达自然保护区。孟达自然保护区地理位置独特,植物区系成分复杂,以华北温带区系成分为主,兼有唐古拉特区系和横断山脉区系伸延的植物成分,还有从秦岭方面渗入到本区的某些植物种类。在孟达林区,因第四世冰川的作用而形成冰川湖--天池,碧波荡漾,引人入胜;而在不远处,黄河大峡谷风光,雄浑壮观,气势非凡。

平安县驿州公园

平安县在古代历史上最早叫安夷县〔自汉神爵二年建县至北魏废,先后历经386年〕,现隶属青海省海东地区。平安地处河湟谷地,背负祁连山余脉拉脊山,襟带湟水河。方圆近770公里。西过小峡至西宁,东出大峡望兰州。平安县"十二五"期间将抓住机遇,主要打造"一区五园"城市建设。"一区"是指平西新区,"五园"分别是富硒产业园、平东工业园、平安物流园、绿缘生态园和平安古驿园。平安县是唐蕃古道和古丝绸之路南线的重要驿站,自古商贾云集,市井繁华。平安古驿园占地3000亩,打造集古驿平安风韵,提供餐饮、休闲娱乐服务。同时,还将建成一个绿缘生态园,发展餐饮、农副产品批发等第三产业。依托峡群林场、小峡镇河湟奇石、农家乐垂钓中心,发展特色旅游。平安古驿园建设性规划追求现代风格,并把平安文化内涵注入到城市发展中,彰显城市个性魅力,提高城市服务功能。驿州公园借滨河路开发建设打造古驿风情、休闲餐饮、娱乐垂钓、文化旅游等多功能、高品位的"平安驿州公园",进而提升城市餐饮娱乐档次和旅游服务功能。

战略要地

青海省位于世界第三极——青藏高原上,与甘肃、四川、西藏、新疆接壤,面积非常大,约72.23万平方公里。青海地势西南高、西北高,柴达木盆地与中东部的黄河流域地势相对较低。长江、黄河、澜沧江均发源于青海,著名的青海湖位于青海的东北部地势较低地区。

青海湖以东有一个非常重要的地理板块——河湟谷地(或湟水谷地、湟水河谷),从青海湖沿着河湟谷地向东走一百多公里,就到了青海省的省会西宁。西宁比较低调,在国内名气不大,但是它有二千多年的历史了,而且地理位置极其重要,西通西域,东接秦、陇,北护甘、凉、南交川、藏,扼守中原通向西域的交通要道,被誉为“海藏咽喉”。

西宁北靠达坂山,南抵拉脊山,西依日月山,黄河上游重要支流湟水穿城而过,西宁就位于河湟谷地中。虽然是谷地,但海拔却不低,西宁市的海拔约2261米,比泰山还要高700多米。除了省会西宁外,河湟谷地还有另一个重要的城市海东市,两市的人口约占全省63%,可以说整个青海省的精华部分都集中在河湟谷地了。

西宁之所以那么重要,其实与河湟谷地息息相关。我们都知道河西走廊在我国历史上的重要性非同一般,从地缘上来看,位于河西走廊南侧的河湟谷地的重要性其实并不比河西走廊逊色多少。汉武帝时,打通了河西走廊,但西宁附近的河湟谷地生活着英勇善战的羌人,对河西构成很大的威胁。

河湟地区四通八达,可以通往汉地各处,向东可去陇右关中,向南至四川松潘,向北可去河西走廊。一旦有敌军控制河湟谷地及西宁,河西四郡难保,中原和西域的联系将被切断。顺河湟谷地东下渭水流域,将威胁到古都长安。汉唐时期,对河湟的重视非同一般,西宁为军事重镇。

西汉元鼎六年(公元前111年),汉军沿着湟水谷地向西进攻,打败了羌人,羌人被迫撤到了青海湖附近地区。汉朝在湟水谷地修建军事据点西平亭,西平就是西宁最早的地名。东汉末年的建安年间,曹操设西平郡,治所就在现在的西宁市区。1104年,北宋攻下西宁(时称青唐城),为示西部安宁之意,在这里设西宁州,这就是西宁地名的由来。

唐朝时,因为青藏高原上强敌吐蕃的存在,河湟谷地及西宁的重要性更是非同一般,当然双方的争夺战必然是无比的激烈。据统计,唐朝和吐蕃在河湟地区大小战役30多场,双方兵力超过十万的大战就不下5次,双方互有胜负,战线颇为胶着。如非常著名的大非川之战,薛仁贵就败于吐蕃。

唐安史之乱后,大唐无暇顾及河西,吐蕃趁机反攻,夺走整个河湟地区。丢了河湟之后,河西也被吐蕃夺取,整个西域和中原断了联系。吐蕃军甚至一路攻入长安城,中原大震。由此可见,河湟谷地的重要。

如今河湟谷地仍然非常重要,是连通青藏高原的交通枢纽。青藏铁路就是从西宁出发,途经格尔木至拉萨,将青藏高原和中原地区紧密地联系了起来。作为青藏高原最大的城市,西宁无论从地理位置,还是经济、军事方面的重要性也都不一般。

拉脊山

也称为拉鸡山、积石山、唐述山等,位于中国青海省祁连山脉东段。山体两翼明显不对称,北翼湟水谷地南侧切割较浅;南翼黄河谷地北侧切割深,较陡峻。山体中下部覆盖黄土,第三系红层出露比较广泛。在流水作用侵蚀下,黄土分布区水土流失严重,地表显得破碎,黄土地貌发育较典型,并时有滑坡发生。拉脊山曾称小积石山或唐述山。位于湟水和黄河干流之间,西起干子河口,东到青海省界。长260公里,宽20-40公里,山峰多在海拔4 000-4 500米之间,最高峰野牛山海拔4 832米。由于水系切割已形成很多山口。青沙山口、拉脊山口、日月山口均是出入西宁的重要交通要道。拉脊山总体走向北西西-南东东,东段近东西向,是拉脊山的主体,西段近北西-南东向叫日月山。日月山又叫纳喇萨喇。古称赤岭。位于日月山口与干子河口之间。长90公里,宽10-20公里。山峰海拔多在4 000米左右,最高峰阿勒大湾山海拔4 455米。日月山自古以来是青海省东西之间的交通要道,西宁至格尔木的公路、铁路由此通过。

湟水河

湟水河又名西宁河,指流经西宁城北的黄河重要支流。位于中国青海省东部。发源于海晏县包呼图山。东南流经西宁市,到甘肃省兰州市西面的达家川入黄河。长349千米,流域面积3200多平方千米,年径流量46.3亿立方米,为黄河第三大支流。由于流域有不同的岩性与构造区,因而发育成峡谷和盆地形态。峡谷有巴燕峡、扎马隆峡、小峡和老鸦峡等。峡谷一般长5~6千米,其中老鸦峡最长,达17千米,两壁陡峭,谷窄而深。盆地有西宁盆地、大通盆地、乐都盆地和民和盆地,其中以西宁盆地为最大。

湟水穿流于峡谷与盆地间,形成串珠状河谷。下游河谷宽阔,富水力资源,灌溉便利。当春夏之际,湟水上游冰雪消融,水源充足,流至西宁西郊河、北川河、南川河先后注入湟水,遂河水骤涨,波涛汹涌,故称"湟流春涨",为西宁古八景之一。

在湟水的哺育下,河谷地带至少在宋代以前是到处草木丛生,绿树成荫。北宋李远在《青唐录》中描述当时湟水流域是"宗河(湟水)行其中,夹岸皆羌人居,间以松篁(篁概指灌木也),宛如荆楚(江南地区)。羌人多筑物而居,激流而碨(水磨)"。由此看来,所谓的西宁"拉羊皮不沾草"并非从古如今,而是大自然对人们破坏生态平衡的薄惩。随着人们爱护环境意识的提高,也不会永远这样。

湟水河又名西宁河,指流经西宁城北的黄河重要支流。当春夏之际,湟水上游冰雪消融,水源充足,流至西宁西郊河、北川河、南川河先后注入湟水,遂河水骤涨,波涛汹涌,故称"湟流春涨",为西宁古八景之一。 湟水河是高原人生命一代代获得延续和繁衍的摇篮,又被称为"母亲河", 当地百姓称之为"生命之水"。早在四、五千年前,高原人民的祖先就在这里繁衍、生息,创造了灿烂的河湟文化。湟水河在四季的欢歌里挥洒着雪白的浪花,不因寒冷而调零,铸就了高原人坚强的性格。这条河流又似一条银白色的哈达,赐予高原人幸福和吉祥。

湟水是黄河上游最大的一个支流,是黄河的一级支流。流经湟源、湟中、西宁、平安、互助、乐都、民和, 省内长349公里, 在兰州达川西古河嘴入黄河,全长370公里。干流省内流域面积16100平方公里,年平均流量21.6亿立方米,年输沙量0.24亿吨。干流人口296万,占全省总人口的 57%,耕地面积441万亩,占全省耕地面积的49%。两岸山峦重叠,峡谷与盆地相间分布。巴燕峡、湟源峡、小峡、大峡、老鸦峡和湟源、西宁、平安、乐都、民和等盆地,一束一放,形成串珠状的河谷地貌。湟水谷地与龙羊峡以下的黄河谷地合称为河湟谷地。海拔较低,气候温和,土地肥沃,物产丰富,人口稠密,工农业发达。是青海开发较早的地区。

青海省东部,发源于海晏县包呼图山的湟水河全长仅349千米,到兰州市西面的达家川流入黄河。湟水河像是连接内陆与世界屋脊青藏高原的一条金色丝带,349千米的全长便孕育西宁和兰州两大省会都市和两个以"平安"命名的城镇(青海省平安县平安镇和兰州红古区平安镇),这一切在全国来说都是绝无仅有。兰青线路是名副其实的"天路"和"平安路"。这一切尽是述说湟水的骄傲和自豪。

水系干流

在西宁以上称西川,在西宁附近汇入北川和南川。干流谷地开阔且川峡相间,两岸汇入较大支流有40余条。除大通河外,多与干流垂直,呈羽毛状形态。支流大通河,发源于祁连山托勒南山南麓,青海省刚察县的木里山,河源高程4 520米。流经门源,至民和县享堂汇入湟水,入湟口高程1 727米。河道长561公里,比湟水干流长187公里。若从汇入点计算,则比干流长256公里(若按河源惟长的原则,支流将升格 为干流),这又构成湟水水系的另一个特点。湟水流域气候为典型的大陆性气候。由于流域地势西高东低,并有盆地、高山影响,所以气候垂直变化明显,且地域差异大。愈向上游气温愈低,降水量增大,蒸发量减小,多潮湿沼泽地。流域年平均气温0.6℃~7.9℃,最高气温34.7℃,最低气温-32.6℃ 。年降水量300~500毫米,局部地区可达600毫米。湟水干流谷地,6~9月降水占全年降水量的70%左右,且多暴雨。无霜期西北部山区为31天,东南部丘陵区为130~180天。西宁地区有歌谣云:"古城气候总无常,一日须携四季装。山下百花山上雪,日愁暴雨夜愁霜。"概括了当地的气候特点。?

历史发展

据《后汉书·西羌传》记载:春秋时期以前,湟水流域"少五谷,多禽兽",人们主要依靠射猎为生。周考王五年(前436)羌人无弋爰剑由秦国逃到河湟后,把从秦地学到的农牧业生产技术和经验传播到这里,河湟地区的农牧业生产逐渐发展起来了。西汉赵充国屯田以来,引湟灌溉,直到宋代何灌在西宁等地兴修水利时,汉唐故渠仍然可考。湟水滋润着河谷大地,孕育和发展了湟水流域的农业文明。清代初年西宁道佥事杨应琚描绘湟水流域是"漠漠皆良田","溪外一片沙鸥白,麦中几片菜花黄",优美的环境使他产生了"何妨湟水作桐乡",愿生于斯,老于斯的愿望。

在湟水的哺育下,河谷地带至少在明以前是到处草木丛生,绿树成荫。北宋李远在《青唐录》中描述当时湟水流域是"宗河(湟水)行其中,夹岸皆羌人居,间以松篁(篁概指灌木也),宛如荆楚(江南地区)。羌人多筑物而居,激流而碨(水磨)"。在那茂密的丛林中野生动物成群结队,连麋鹿等大型食草动物也优游于其间,有清乾隆年间西宁府学教授屈笔山西宁东郊《观猎》诗为证:雨罢风和黄鹂鸣,高原原上景清明。 无营散兵东郊出,麋鹿不猜弄晚晴。